CONCEPT

壁に着色するという意味では、紀元前の壁画などでも塗装は発見されていることから、

太古の昔から塗装と人間は密接な関係であったといえます。塗装の材料としては、西洋ではオリーブ油や日本では漆などが古くからあります。日本の神社仏閣でも塗装された建物や仏像もあるように、古来より塗装はずっと存在しています。

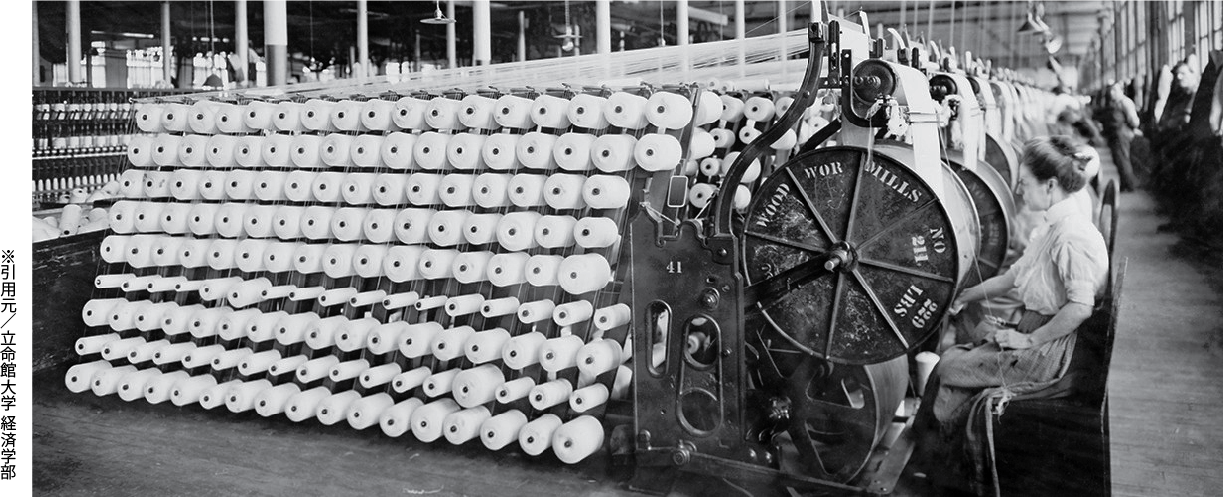

18世紀の産業革命により、鉄という人工の素材が広まり、その保護塗膜剤として、塗装のニーズが一気に広がりました。

鉄部の塗装には、油性塗料が有利だったため、西洋から日本に輸入された塗料も油性が主流でした。

現在の塗料成分である樹脂+顔料+溶剤の原型となったペンキは、ペリーの黒船来航によってもたらされました。

その後、19世紀後半に、乾燥の早いラッカー塗料の開発が進み、自動車の塗装に使われることでさらに広がることとなりました。

オランダ語のPEKで、船の帆の木材保護や

水密性の維持のために使用されたもの、

という説が一般的です。(諸説あり)

塗料には大きく分けて油性(溶剤)塗料と水性塗料の二種類に分かれています。

油性(溶剤)塗料には耐候性に優れているものも多く、艶の維持もしやすいです。

また、汚れも付きにくい点にプラスして塗料の密着性も高く一定の時間で乾燥するため作業効率も高まります。

しかしその反面、塗料の中には炭素が含まれており乾燥時に二酸化炭素を発生させてしまうため、

地球温暖化を進めてしまう一面もあります。

また、アフリカなどの水道インフラが整っていない国では、「汚染された水以外に飲み水の選択肢がない」という

人々が大勢います。しかし汚染水の中には多くの細菌が含まれているため、生きるために飲んだはずの

水によって命を落としてしまう人もいるのが現状です。

近年、塗装業界では使用後の残塗料や容器の正しい処分と

適切なリサイクルが課題になります。

各塗装会社が抱える大量の余剰塗料のほとんどは焼却処分され、

それによる環境問題が懸念されています。

さらに原材料の高騰や比較サイト等による価格競争の

激化・廃棄コストなどで塗装業界の収益構造は悪化の一途を辿っています。

油やペンキは、川岸や水辺の植物に付着しながら流れ、 河川や海を汚染します。

水田に流れ込み、農作物に影響を与えることがあります。

塗料の残渣等は産業廃棄物であり、河川や水路に捨てることは不法投棄にあたります。

原因者に対しては、法令等による罰則の適応や、農業や漁業に生じた被害の

補償などの復旧費用の請求がされることもあります。【河川法第67条】

不法投棄した人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。

法人が不法投棄や不法焼却を行えば、3億円以下の罰金が科されます。

私たちは、以下の「持続可能な開発目標」を

達成に向けた取り組みを推進していきます。

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する